|

Leitlinie für Betroffene, Angehörige und Pflegende

Vorbeugen und frühzeitiges Erkennen von Wundliegen (=Dekubitusprävention)

Medizinisches Wissensnetzwerk evidence.de der Universität Witten/Herdecke

Autoren, Quellen, Hintergründe, Gültigkeitsdauer, Impressum und Copyright dieser Informationen: Dekubitus-Quellen

1. Version 11/2001

Aktualisierte Version: Dezember 2005

Diese Patientenleitlinie richtet sich an Patienten mit Dekubitus, deren Angehörige und Pflegende. Frühzeichen, Untersuchungen und Vorbeugemöglichkeiten werden beschrieben und erklärt. Die Patientenleitlinie soll eine Zusatzinformation bieten, die das Gespräch mit Ihrem Arzt nicht ersetzen kann. Sie soll helfen, Ihre Fragen zu Ihrer Krankheit, zur Entstehung der Beschwerden und zu Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu beantworten. Die entsprechende Fach-Information zu diesem Thema ist unter evidence.de für medizinische Berufsgruppen zugänglich.

Gliederung der Kapitel:

- 1. Einleitung

- 2. Definition

- 2.1 Was ist ein Dekubitus?

- 2.2 Warum entsteht ein Dekubitus?

- 2.3 Welche Stadien eines Dekubitus gibt es?

- 3. Risiko

- 3.1 Wer ist besonders gefährdet, einen Dekubitus zu entwickeln?

- 3.2 Welche Körperstellen sind besonders gefährdet?

- 3.3 Wann ist die Haut besonders angreifbar?

- 4. Tägliche Pflege

- 5. Zusammenfassung

- 6. Hilfreiche Adressen und Links

1. Einleitung

Diese Leitlinie richtet sich an Patienten, die gefährdet sind einen Dekubitus zu entwickeln und an deren Angehörige. Es soll hier nicht um die Behandlung, sondern um die Vorsorge und die frühzeitige Erkennung eines Dekubitus gehen. Hilfreiche Adressen und Links zur Behandlung finden Sie am Ende der Leitlinie.

Die Behandlung eines bereits vorhandenen Dekubitus sollte durch erfahrene Ärzte und Pflegefachkräfte erfolgen.

Die meisten der hier aufgeführten Empfehlungen zur Vorbeugung gelten auch, wenn bereits ein Dekubitus entstanden ist. Sie dienen dann dazu, weiteren Schaden vom Patienten abzuwenden und die Heilung zu unterstützen.

2. Definition

Ein Dekubitus, auch Wundliegen, Druckbrand, Dekubitalulkus oder Druckgeschwür genannt (Mehrzahl: Dekubiti, Dekubitalulzera), ist eine chronische Wunde, die sehr unterschiedliche Größen erreicht und von den oberflächlichen Hautschichten über die tiefer liegenden Bindegewebsschichten bis hin zum Knochen reichen kann.

2.2 Warum entsteht ein Dekubitus?

Bei der Entstehung der Wundfläche kommen unterschiedliche Faktoren zusammen: der Zustand der Haut, der Allgemeinzustand und die Mobilität (Beweglichkeit) des Patienten und zusätzlich Reibung, Scherkräfte und Druck, die auf die Haut einwirken.

Reibung bedeutet, dass sich zwei Oberflächen gegeneinander bewegen. Dies kann bei

einer schlechten Hebetechnik passieren, zum Beispiel wenn ein komplett gelähmter Patient aus dem Bett gehoben wird.

Scherkräfte entstehen, wenn Druck und Bewegung zusammenwirken, beispielsweise wenn jemand, der sich selber nicht aufrichten kann, im Bett oder Stuhl nach unten gleitet.

Ohne Druck kein Dekubitus! Wenn auf bestimmten Körperstellen über zu lange Zeit zu viel Gewicht lastet, werden die Haut und das darunter liegende Gewebe „gedrückt“. Dadurch kann das Blut in diesem Bereich nicht mehr ausreichend zirkulieren, das Gewebe wird nur noch unzureichend mit Sauerstoff versorgt und stirbt langsam ab.

Schon die Benennung „Dekubitus“ (lat.: decumbere = sich niederlegen) und der deutsche Begriff „Wundliegen“ weisen auf die häufigste Ursache des Dekubitus hin: langes Liegen.

2.3 Welche Stadien eines Dekubitus gibt es?

Man unterscheidet vier verschiedene Schweregrade des Druckgeschwürs:

|

Merken Sie sich vor allem das Frühzeichen: bleibende Rötung! Obwohl es oft keine oder nur wenig Beschwerden macht, kann sich daraus eine tiefe Wunde entwickeln.

3.1 Wer ist besonders gefährdet, einen Dekubitus zu entwickeln? (Risikofaktoren)

Alte und unbewegliche Menschen

Wie unter 2. beschrieben, führt zu starker Druck, der über eine zu lange Zeit auf eine bestimmte Körperregion einwirkt, dazu, dass das Blut in dieser Region nicht mehr ausreichend fließen kann. Dadurch kommt es zu einer Schädigung des Gewebes (der

Haut und der darunter liegenden Schichten). Wenn ein Patient lange liegen muss, besteht grundsätzlich immer das Risiko, einen Dekubitus zu entwickeln. Unter normalen Umständen sendet der Körper über das Nervensystem Signale (zum Beispiel Schmerzen) aus, die anzeigen, dass auf einer Körperstelle zuviel Druck lastet. Der Körper antwortet dann mit unwillkürlichen Bewegungen, die zur Druckentlastung führen. Diese wichtigen

Bewegungen bleiben bei Schwerkranken oder sehr schwachen (alten) Menschen oft aus. Sie können auch fehlen, wenn bestimmte Medikamente (zum Beispiel starke Schmerz- oder Betäubungsmittel) eingenommen wurden oder jemand an einer Krankheit leidet, die das Nervensystem beeinflusst.

Menschen mit Diabetes (Zuckerkrankheit)

Diabetiker und Rückenmarksverletzte sind besonders gefährdet, da die Nerven meist nicht mehr richtig arbeiten, um die oben genannten Signale aussenden zu können.

Es kann zu einer Störung der Wahrnehmungsfähigkeit für zu übermäßigen Druck kommen, die Schmerzgrenze ist herabgesetzt oder aufgehoben. Der Körper spürt also den Schmerz gar nicht, der durch die Druckbelastung bei langem Liegen oder einem schlecht

sitzenden Schuh entsteht, und versucht erst gar nicht, die betroffene Stelle zu entlasten.

Weitere Risikofaktoren

- Lebensalter

Auch das Lebensalter spielt eine Rolle. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die über 65 Jahre alt sind oder kleine Kinder unter 5 Jahren schneller einen Dekubitus entwickeln.

- Durchblutung

Besonders durch einen Dekubitus gefährdet sind alte und immobile Menschen. Wenn Patienten an örtlichen oder allgemeinen Durchblutungsstörungen leiden (gemeint sind zum Beispiel Herzschwäche, Durchblutungsstörungen der Beine, zu niedriger Blutdruck u.a.), vergrößert ihr persönliches Risiko. Wie oben beschrieben, wird durch den Druck die örtliche Durchblutung gestört und das Gewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

- Feuchte Haut durch Inkontinenz, starkes Schwitzen, mangelnde Körperhygiene

begünstigt die Entstehung eines Dekubitus.

- Auch Patienten, die bereits einen Dekubitus haben oder hatten, unterliegen einem höheren Risiko für weitere Druckgeschwüre. Man kann nicht sicher sagen, aus welchem Grund sowohl ein zu niedriges als auch ein zu hohes Körpergewicht ein Risiko für die Entwicklung eines Dekubitus darstellen. Tatsache ist aber, dass er bei über- bzw.

untergewichtigen Menschen schneller auftritt.

- Wenn die Haut durch langes Liegen, Gipsverbände oder andere medizinische Hilfsmittel großem Druck ausgesetzt ist, sollte sie auf jeden Fall täglich begutachtet werden. Nur so können die ersten Anzeichen eines Dekubitus frühzeitig erkannt (siehe 2.) und eine tiefere Wunde verhindert werden. Gefährdete Patienten müssen regelmäßig (mit der richtigen Hebe- und Lagerungstechnik) bewegt und umgelagert werden.

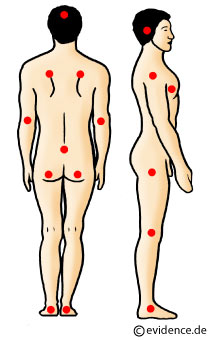

3.2. Welche Körperstellen sind besonders gefährdet?

Generell sind besonders die Körperstellen gefährdet, an denen die Haut direkt über dem Kochen liegt. Besonders sorgfältig und regelmäßig sollten folgende Stellen begutachtet werden:

Fersen, Zehen, Knöchel, Knie, Beckenknochen, Kreuzbein, Wirbelvorsprünge.

Fersen, Zehen, Knöchel und Knie dürfen dabei nicht vergessen werden, auch wenn sie unter Antithrombose-Strümpfen versteckt sind. Auch an Körperstellen, die bei Alltagsaktivitäten besonders

belastet werden - zum Beispiel die Hände eines Rollstuhlfahrers - können sich manchmal Druckgeschwüre entwickeln (meistens entstehen aber eher Blasen).

3.3. Wann ist die Haut besonders angreifbar?

An den Stellen, an denen die Haut direkt über dem Knochen liegt, ist selbst eine gut durchblutete und reizlose Haut gefährdet, wenn sie zu lange zu starkem Druck ausgesetzt ist (siehe 4). Besonders angreifbar wird die Haut jedoch, wenn sie durch Schweiß, Wundsekrete, Urin oder Stuhl ständig feucht ist. Die Hautfeuchtigkeit reizt und erweicht die Haut. So wird sie noch anfälliger für die Bildung eines Dekubitus. Eine gute Körperhygiene mit besonderer Berücksichtigung der schlecht belüfteten Hautstellen ist zur Vorbeugung eines Druckgeschwürs unbedingt notwendig. Auf gar keinen Fall darf zum Trocknen der Haut ein Fön verwendet werden, weil es aufgrund der oftmals vorhandenen Nervenschädigung (siehe 3.1) zu Verbrennungen kommen kann (der Schmerz wird nicht wahrgenommen!).

4. Zur täglichen Pflege

4.1 Lagern (Bewegung ist die beste Prophylaxe!):

Richtiges Lagern und regelmäßiges Umlagern ist sehr wichtig. Dies gilt Besonders, wenn

einer der oben genannten Risikofaktoren (siehe 3) zutrifft. Das Umlagern kann durch druckverteilende Unterlagen und andere Hilfsmittel nicht ersetzt werden. Falls möglich, sollte der Patient möglichst viele Bewegungen eigenständig machen und sein

Körpergewicht günstig verteilen. Die ständige Ermunterung zur Bewegung ist ein wichtiger Teil der Prophylaxe.

Wenn umgelagert wird, achten Sie mit darauf, dass Umlagerungshilfen wie Schlingen oder Manschetten nicht unter dem Patienten liegen bleiben.

Es sollte nicht in 90°-Seitenlagerung (Halbseitenlagerung) gelagert werden, denn dabei wird die Hautdurchblutung eher verschlechtert. 30°-Lagerung (Schräglage) dagegen ist erlaubt.

Patienten, die sich nicht selber bewegen können, sollten etwa alle zwei Stunden umgelagert werden. Auf jeden Fall ist ein Bewegungsplan zu erstellen, der die besonderen Bedürfnisse und Risikofaktoren jedes Patienten berücksichtigt. Der Plan sollte regelmäßig den Ergebnissen der Hautbeobachtung angepasst werden.

Wenn der Patient lange liegen musste und wieder mobiler werden soll, ist das Sitzen – zunächst auf der Bettkante und später im Stuhl – ein notwendiger Schritt. Es gibt aber leider noch keine Sitzkissen oder andere Hilfsmittel, die auch im Sitzen eine optimale Druckentlastung gewährleisten. Man gefährdet deswegen die empfindlichen Hautstellen weit mehr als im Liegen. Bei akuter Dekubitusgefahr gilt daher: nicht länger als zwei Stunden am Stück im Stuhl sitzen! Das Sitzverhalten sollte von Fachleuten beurteilt werden (zum Beispiel von Physio- oder Ergotherapeuten, Pflegefachkräften oder Ärzten, die Erfahrung im Umgang mit Dekubituspatienten haben).

- Mit Wasser gefüllte Kissen oder Schläuche. Sie werden meistens zum Lagern

unter die Fersen gelegt, haben dort aber eine so kleine Auflagefläche, dass keine wirkliche Entlastung der Haut zustande kommt. Im Gegenteil: durch die kleine Auflagefläche erhöht sich das Risiko an den Druckstellen.

- Synthetische oder echte Schafffelle. Sie fühlen sich zwar angenehm an,

entlasten die Haut aber nicht. Wenn Sie ein Fell auf eine druckverteilende Matratze legen, nimmt deren Wirksamkeit sogar ab.

- Ringkissen führen dazu, dass das Gewebswasser (Lymphe) nicht mehr richtig abfließen kann. Dadurch verschlechtert sich die Durchblutung. Die Gefahr ein Druckgeschwür zu entwickeln steigt.

- Kühlen mit Eis und das Trocknen der Haut mit dem Fön sind schädlich (siehe 5.)!

Folgende Hilfsmittel sollten nicht eingesetzt werden:

Wenn die Gefahr besteht, dass sich ein Druckgeschwür entwickeln könnte, sollten die Patienten nicht auf normalen Schaumstoffmatratzen liegen. Zu empfehlen sind Wechseldruckmatratzen und andere druckverteilende Matratzen.

Für Patienten mit sehr hohem Risiko (zum Beispiel bei Langzeit-beatmeten Patienten auf Intensivstationen) bieten sich Niedrigdruckmatratzen (zum Beispiel Luftkissenbetten mit periodischer Druckentlastung) an.

Ein Druckgeschwür zur Abheilung zu bringen, erfordert große Sorgfalt und Geduld. Auch danach besteht an der betroffenen Stelle für lange Zeit ein erhöhtes Risiko für das Wiederauftreten des Dekubitus.

|

6. Hilfreiche Adressen und Links

Es gibt viele Bücher, Informationsbroschüren und medizinische Foren für Patienten, die sich mit dem Thema Dekubitus beschäftigen. Immerhin ist es ein sehr häufiges Krankheitsbild. Schätzungen aus den USA und Großbritannien sprechen davon, dass 6-10 Prozent der Krankenhauspatienten ein Druckgeschwür haben oder entwickeln. In den meisten Patienteninformationen geht es aber fast ausschließlich um die Behandlung und den Umgang mit schon bestehenden Druckgeschwüren. Die Behandlung solcher Wunden ist meist schwierig und langwierig. Um so wichtiger ist es, sie erst gar nicht entstehen zu lassen. Deswegen werden in dieser Leitlinie vorbeugende Maßnahmen angesprochen. Sie soll Patienten und Angehörigen helfen die Entstehung eines Dekubitus zu verstehen, und motivieren, vorbeugende Maßnahmen selber oder mit Hilfe Anderer durchzuführen.

Antworten auf weitere Fragen zum Thema Dekubitus können Sie bei folgenden Institutionen, Adressen und Links suchen:

Adresse der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. (DGfW)

Erlenbachstraße 19

D - 89155 Erbach

Telefon: 07305 - 932255

Telefax: 07305 - 932256

Internet: www.dgfw.de

Initiative Chronische Wunden (ICW)

Geschäftsstelle

Kuhtor 2

D - 37170 Uslar-Solingen

Telefon: 05571 - 30 29 31 5

Telefax: 05571 - 30 29 31 9

E-Mail: ICWunden@t-online.de

Deutsches Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP). Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege. Osnabrück 2002. http://www.dnqp.de/ExpertenstandardDekubitusprophylaxe.pdf

Überarbeitete und neue Literatur:

Dekubitus, eine Broschüre für Angehörige pflegebedürftiger Menschen. Zentrum für Geriatrie und Gerontologie, Sellhopsweg 18-22, 22459 Hamburg, 11/2003.

Püllen R. Therapie des Decubius beim älteren Patienten. Z. Gerontol. Geriat. 2004, 37;

92-99

Decubitus Ulcers. Don R Revis, emedicine 11/2005, file:///o:/evidence/csm/Leitlinien/Dekubitus_PLL/Recherche/eMedicine_Decubital%20Ulcer s.htm

WOCN’s Evidence-Based Pressure Ulcer Guideline. ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE. 2005, VOL.18 NO. 4, 204-08

Hess C.T. Care Tips for Chronic Wounds: Pressure Ulcers. ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE 2004: 17; 477-479

Autoren, Quellen, Hintergründe, Gültigkeitsdauer,

Impressum und Copyright dieser Informationen: Dekubitus-Quellen